1万年前

亀岡盆地の歴史は古く、薭田野町の鹿谷遺跡や千代川町の千代川遺跡からは槍先につけられた尖頭器と呼ばれる石器が発見されました。このことから旧石器時代から人々��が暮らしていたと推定されています。

亀岡は、丹波国の中心地としての文化と、

隣接する京都・摂津国や奥丹波、丹後、西国諸国の文化が混在する地域です。

このように多くの影響を受けて今日の風土や歴史が培われ、多くの文化財が伝来しています。

本ページでは亀岡ゆかりの文化財を時代ごとにご紹介いたします。

都を支える要所として栄えた亀岡の歴史と文化をご覧ください。

亀岡盆地の歴史は古く、薭田野町の鹿谷遺跡や千代川町の千代川遺跡からは槍先につけられた尖頭器と呼ばれる石器が発見されました。このことから旧石器時代から人々��が暮らしていたと推定されています。

千歳町に所在する千歳車塚古墳は、古墳時代後期に築造された丹波地域最大の前方後円墳です。被葬者については『日本書紀』に記載される倭彦王とする説があり、丹波地域を治めた最高首長の墓として築かれました。

篠町などに位置する篠窯業生産遺跡群では、飛鳥時代から平安時代まで須恵器や瓦がつくられていたことがわかっています。

ここで作られた緑釉陶器や瓦は平安京や藤原道長が造立した法成寺などで使われました。

聖武天皇の詔を受けて、丹波国分寺・国分尼寺が川東地域に創建されました。国分寺・国分尼寺の整備を通じて中央の仏教文化の影響が当地にも及び、丹波国における仏教信仰の拠点のひとつとなっていきました。

明恵上人の高弟の一人である高信が宮前町の神尾山金輪寺を再興しました。

高信は高山寺(京都市)との関係が深く、高山寺に安置されていた乾漆薬師如来坐像(京都国立博物館寄託)、乾漆造日光菩薩半跏像(東京国立博物館蔵)、月光菩薩坐像(東京藝術大学蔵)はもともと金輪寺にあったものと伝えられています。

また、現在本堂に安置されている金剛力士像のうち「吽形像」は正安3年(1301年)に定有によって造られた旨の銘があり、金輪寺が高山寺と関わり深かった時期の像です。

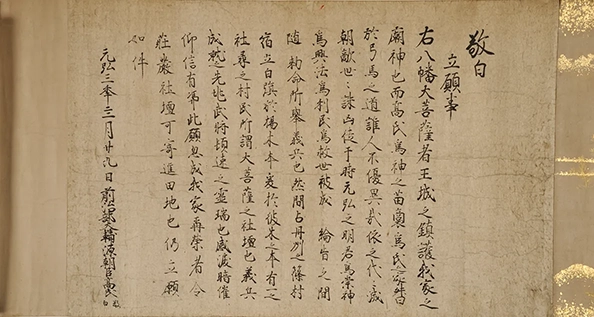

足利高氏が後醍醐��天皇から鎌倉幕府追討の綸旨を受け、篠村(篠町)の八幡宮にて挙兵し、幕府の西国の拠点である六波羅探題を攻め滅ぼしました。このとき、八幡宮に戦勝祈願のために奉納した願文が伝わっています。

山陰道の入口にある丹波国は重要拠点として、室町幕府の成立後は山名氏や細川氏など幕府の重臣が丹波国の守護に任じられました。14世紀以降に丹波国守護となった細川氏は臨済宗(禅宗)を保護したため、禅宗が丹波国内でも教線を拡大しました。

明智光秀は織田信長から丹波国の攻略を命じられ、拠点として亀山城を築城しました。天正10年(1582年)には亀山城から出立し、織田信長の宿所である本能寺へ攻め入りました。

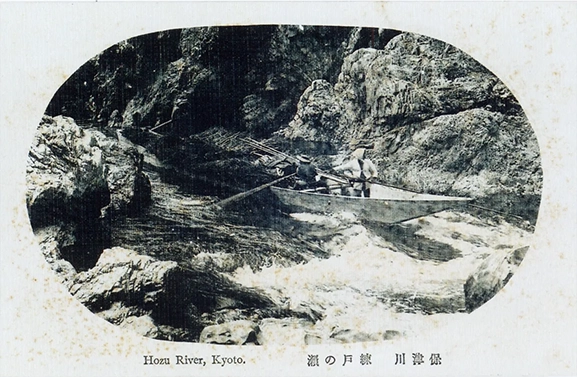

慶長11年(1606年)角倉了以・素庵父子が幕府の許可を得て保津川の開削を開始しました。保津川とは古くから筏による材木輸送が盛んでしたが、この開削により船の運行が可能となり、京へ米などを大量輸送することができるようになりました。現在は亀岡市の代表する観光地である「保津川下り」として存続しています。

豊臣政権、徳川政権でも亀山城は重要視され、徳川家康の命で慶長15年に天下普請によって五重の層塔型天守を有する近世城郭として整備されました。この際、石垣に使われた石切り場跡が大井町に残っています。

石門心学を創始した石田梅岩は、丹波国桑田郡東掛村(東別院町)で誕生しました。『都鄙問答』や『倹約斉家論』などを刊行し、商人の社会的存在意義を説きました。

丹波国桑田郡穴太村(曽我部町)出身の円山応挙は京都で活躍し、後の絵画史に大きな影響を与えました。

円山応挙にゆかりのある金剛寺や小幡神社には円山応挙の作品が伝わっています。

形原松平氏が丹波国篠山から亀山に移封されました。

以降、明治4年(1871年)の廃藩置県により藩がなくなるまで、形原松平氏が藩主を勤めました。

鳥羽・伏見の戦で朝廷側が幕府側に勝利すると、旧幕府勢力を制圧するために各地に鎮撫使が派遣されました。

山陰道方面には当時19歳であった西園寺公望が山陰道鎮撫総督に任命され、慶応4年に旗本領である亀山藩領に入り馬路村(亀岡市馬路町)に陣を構えました。

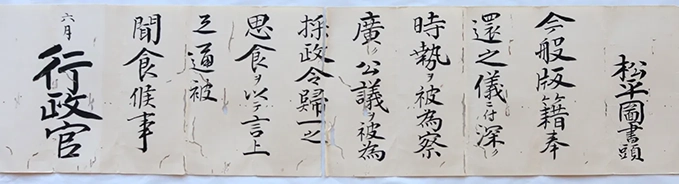

新政府から版籍奉還が打ち出され、亀山藩主松平信正が京都御所に参内して版籍奉還を上奏しました。

その後、皇居において知藩事任命の際に「亀山」から「亀岡」へ改称を命じられました。

当時衆議院議員であった田中源太郎を発起人とし、京都鉄道株式会社が設立されました。その後、明治32年(1899年)に京都―園部間の鉄道が開通しました。

「水稲農林1号」の生みの親である並河成資は亀岡市で生まれました。大正13年(1924年)に東京帝国大学農学部を卒業後、新潟県農事試験場に赴任し、稲の品種改良に取り組みました。「水稲農林1号」はのちにコシヒカリやササニシキなど多くの優良品種を生み出しました。

私塾の隆盛から小学校の設置と定着を経て、亀岡では地元の需要に応えた中等教育が進展しました。高等教育への関心も強く、馬路村(馬路町)出身の中川小十郎は、西園寺公望に仕え、京都帝国大学創設に尽力したのち、私学・立命館を興しました。

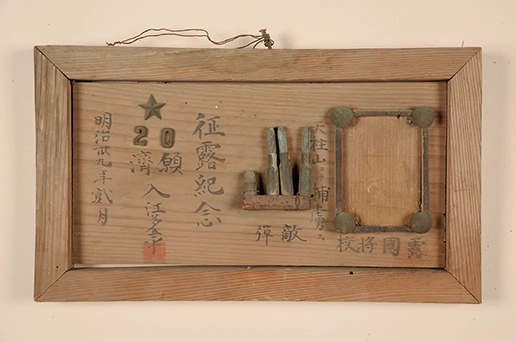

明治期以降、帝国主義国家との覇権争いの中で、日本も多くの戦争を経験することになります。亀岡市内の神社には、日清戦争や日露戦争の勝利をたたえる奉納額や戦利品が納められています。戦利品などはさらなる戦争の勝利を祈願し、人々の戦意を高揚する役割を果たしました。

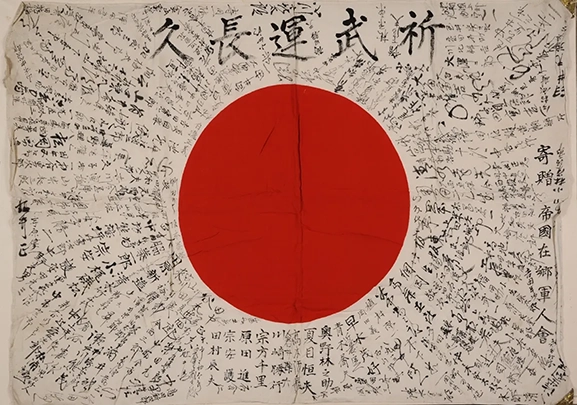

太平洋戦争下の昭和19年(1944年)に、満19歳の男子でも徴兵検査を受けることとなり、多くの若者が召集され、出征していきました。その際に贈られた日の丸寄せ書きが市内に多く伝わっているほか、千歳町自治会には戦地から送られた軍事郵便が残されており、当時の戦況がうかがえます。

また、日本本土空襲が始まると政府は疎開を勧めました。亀岡の15校の国民学校は、京都市内16校の国民学校の児童を迎え入れました。

昭和30年(1955年)に南桑田郡内の1町15村が合併し、亀岡市が誕生しました。1町15村の大合併は全国で最多で、当時としても話題になりました。

その後も、昭和31年に船井郡東本梅村(東本梅町)が編入、昭和33年の西別院町と東本梅町の一部を割譲、昭和34年に篠村(篠町)が編入を経て、現在の亀岡市域となりました。

資料館に収められている作品を探す